La “transizione nutrizionale”

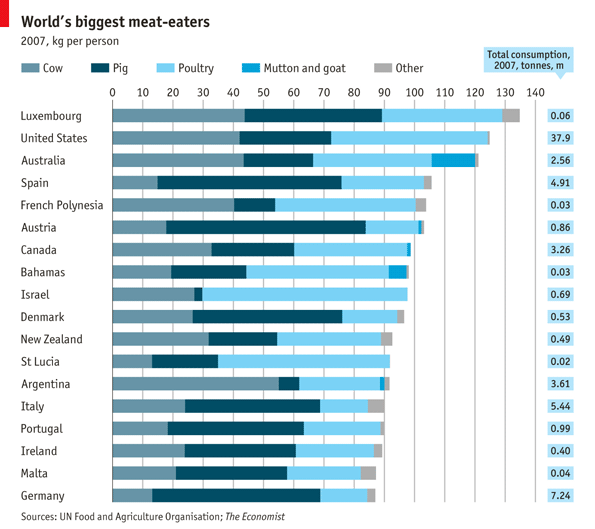

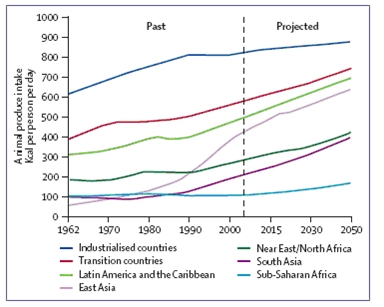

Un fenomeno da diversi anni evidente nei paesi in via di sviluppo (dall’Asia orientale e al Sud America) riguarda la cosiddetta “transizione nutrizionale”, che implica il passaggio a diete ricche di latticini e carne. La dieta occidentale come status symbol, contagia anche i paesi abituati a regimi alimentari nel complesso più equilibrati e sani. Dati FAO riportano ad esempio che alla fine degli anni ‘90 il consumo di carne nei paesi in via di sviluppo è aumentato dal 37% al 48% rispetto agli inizi degli anni ‘80. Il secolo scorso in realtà, aveva già portato per i paesi più ricchi e con la Rivoluzione Verde, la “Livestock revolution”: con la fettina di carne che cominciava a diventare parte della dieta quotidiana (grazie anche alla progressiva diffusione di un elettrodomestico fondamentale per la conservazione della carne, il frigorifero). Se 50 anni fa il consumo globale di carne era di 70 milioni di tonnellate, nel 2007 è salito a 268. La quantità di carne ingerita per persona in un anno è salita da 22 kg nel 1961 a 40kg nel 2007. Questo "modello americano"ovviamente ha delle conseguenze.

Diete e “sostenibilità”: quali aspetti?

L’aumento della domanda di prodotti di origine animale porta con sé alcune delicate questioni circa la “sostenibilità” nel suo insieme:

– Intanto, la produzione di alimenti carnei contribuisce al 12% del GWP (global warming potential). Di contro i prodotti a base di cereali valgono l’1% dello stesso indicatore e frutta e verdura circa il 2%.

– Oltretutto vi sono aspetti difficili circa la sostenibilità produttiva in quanto tale: si stima che il numero di persone sfamate in un anno per ettaro siano 22 per le coltivazioni di patate, 19 per il riso e 1 e 2 per manzo ed agnello.

– Un altro problema inoltre è il basso tasso di conversione energetica mangime-carne. Per produrre una singola caloria da carne, sono richieste pressapoco 28 kilocalorie di energia fossile complessiva: con una evidente “dispersione” di energia rispetto alle kilocalorie da cereali (3,3 kilocalorie di energia fossile necessarie per 1 kilocaloria fornita dal prodotto finale).

– Inoltre, l’acqua per gli allevamenti e l’irrigazione dei campi per i mangimi fa sorgere altre preoccupazioni. Il numero di litri d’acqua richiesti per produrre 0,5kg di prodotto finale varia a seconda degli alimenti, ed è: per le mele 186; per le carote 125; per le patate 91; per i pomodori 87; per il manzo 9500.

– Se da una parte la possibilità di consumare carne quotidianamente ha migliorato l’alimentazione con un apporto di proteine ad alto valore biologico, malattie non trasmissibili legate all’alimentazione e patologie come l’obesità sono la nuova piaga anche dei paesi in via di sviluppo. Le proteine e grassi di origine animale, se consumati in eccesso, portano a un elevato introito di grassi saturi, grassi “trans”, e lo stesso sovraccarico proteico non è positivo.

Agricoltura intensiva o Smal-scale farming?

Nonostante l’enfasi posta dalla FAO sulla versione aggiornata della Rivoluzione Verde, la cosiddetta “intensificazione sostenibile”, al fine di dar risposta entro il 2050 ai 9 miliardi di bocche da sfamare previste entro quella data- è chiaro che diffondere su scala globale un consumo generalizzato di carne di manzo può solo creare più problemi di quelli che intende risolvere.

La risposta su cui puntare, per raggiungere obiettivi di food security globali, sembra non tanto fare ricorso a fantomatici laboratori in cui si produce carne di manzo, che magari affrontano gli aspetti ambientali ma non quelli di salute. Quanto piuttosto puntare sulla agricoltura diffusa di piccola scala (Small Scale Farming), che vede un ruolo centale delle comuità locali e della imprenditorialità diffusa: un modello economico e sociale "sostenibile" in tutti i sensi.

Oggi il vero problema della fame nel mondo e delle carestie non è infatti di produzione carente in quanto tale. Quanto piuttosto di accesso al cibo nutriente. Questo è dovuto:

– a un unico indicatore globale dei prezzi alimentari, che risente delle quotazioni e delle fluttuazioni del petrolio (28 calorie di petrolio per una di carne: se aumenta il costo del greggio, la carne diventa un miraggio), con i picchi dei prezzi che gettano alla fame popolazioni per cui il 30%, 40% o 50% del reddito viene speso in generi di prima necessità;

– alla mancanza di infrastrutture, che deteriorano le derrate alimentari, ne rendono difficile la conservabilità ed il trasporto e aumentano lo spreco alimentare (in certi paesi dell’Africa sub-shariana arriva fino al 50%) e quindi i costi di produzione;

– all’urbanizzazione incontrollata (fenomeno diffuso nei Paesi in Via di Sviluppo) e che porta ad abbandonare la terra, diminuendo la food security (o capacità di auto approvvigionamento alimentare) delle popolazioni;

– alla dipendenza dalle importazioni, dettata in buona parte da sistemi agricoli locali squilibrati, in mano a pochi latifondisti che esercitano la monocultura (il land-grabbing complica le cose). L’altra faccia della medaglia è costituita dalla dipendenza è dalle “esportazioni”, nel senso che paesi produttrici di commodity le esportano e paradossalmente nulla rimane in patria, dove i le valute locali non consentono di acquistare il cibo prodotto;

Ovviamente il “Google Burger” rimane nel solco della tradizione degli aiuti “dall’alto”, di filantropia all’americana (dove un magnate di turno, sia Bill Gates o Sergei Bryn, decide che è ora di aiutare anche gli altri, e di solito lo fa con una “mega-tecnologia”, come OGM già nel caso di Bill Gates).

Ma la storia insegna che regalare la canna da pesca è meglio del pesce. Insomma, empowerment delle popolazioni locali, magari affiancate a un serio institution building. Problemi complessi richiedono risposte complesse.

Con buona pace per gli hamburger.

Cosa fare dunque? Prima ancora dei super hamburger un cambiamento dello stile di vita sembrerebbe risolutivo.

Il modello mediterraneo: accessibile, economico, amico dell’ambiente

Secondo la Società Italiana di Nutrizione Umana alternando i cinque gruppi alimentari, cereali e derivati, ortofrutta, carne e pesce uova e legumi, latte e derivati, grassi e oli da condimento, non si incorre in alcuna carenza proteica e si mantiene una dieta bilanciata in tutti i macro e micronutrienti. Un aumento della quota calorica giornaliera proveniente da fonti vegetali anziché animali garantisce anche prevenzione di obesità e malattie correlate. Inoltre, alcuni dati dicono che sostituendo ad esempio il filetto di manzo con altre fonti proteiche come del pesce o legumi si ridurrebbe il GWP di quasi l’80%. Aumentare il consumo di frutta e verdura amplifica sicuramente i risvolti positivi perché come già detto impattano sull’ambiente per valori pari ad 1/6 rispetto a quelli della carne.

Il modello alimentare mediterraneo promuove la salute e contribuisce a migliorare l’impatto sull’ambiente. La piramide alimentare “classica” o “auspicabile” prevede un maggiore consumo di frutta e verdura, cereali e granaglie (alla base), ovvero di quegli alimenti che hanno un basso impatto ambientale e invece un elevato impatto di salute.